接下来,我将为大家详细解析一下秦朝打仗阵容装备搭配表的问题,希望我的回答可以解决大家的疑惑。下面,让我们来探讨一下秦朝打仗阵容装备搭配表的话题。

两军交战勇者胜,如果一方士兵胆小怕死,时刻惦记着自己的小命,怎么打也不会赢,这是常识。

那么,如果组织一批死刑犯去打仗,算他们“戴罪立功”:打得好就恢复自由,打得不好——反正是死,是否战斗力会爆表?

图:死刑犯战斗力如何?

我们来看看中外历史上的鲜活例子。

一、

先看中国古代的。

第一个。春秋时期,越王勾践和吴王阖闾的槜李之战。

图:越王勾践

越王勾践屡战不胜,于是使出了大绝招。他派出了一批死刑犯,排成三列,各持剑在颈上,走到吴军阵前说:“我们因为打仗不勇敢,不敢逃避刑罚,现在临阵自杀。”说完纷纷自刎倒地。吴军惊骇不已,阵容松动,勾践趁机进攻大败吴军,阖庐身受重伤,死于败退途中。

第二个,秦末的戏之战。

图:秦兵马俑

秦末陈胜吴广起义,天下大乱,陈胜派大将周文西向攻秦,周文一路上征集了数十万士兵,兵车千辆,攻占函谷关进逼咸阳。

秦朝调集军队根本来不及,大将章邯临危受命,免除70万骊山刑徒的罪犯身份,发给他们兵器,在距咸阳仅百里的戏迎击楚军。骊山刑徒中,很多都是有军事训练的逃亡军人,只要领导得当,他们的战斗力一点不差。结果,重获自由的骊山刑徒勇猛无比,大败楚军,周文被逼自杀。

不过,并不是组织囚徒打仗都会有惊喜,这是双刃剑,用得好固然传为美谈,用得不好,逃亡、暴动甚至阵前倒戈给你看!

图:牧野之战

商末,周军打到首都朝歌,纣王仓促武装起大批奴隶、囚徒,开赴牧野迎战,没想到这些奴隶和囚徒毫无斗志,纷纷阵前倒戈,反而将商军队伍冲垮,纣王一败涂地自焚而死。

再来看看国外的。

二、

二战中,苏联有一支特殊的“死亡部队”:苏联红军惩戒营(连),清一色劳改犯组成。

图:前苏联**《惩戒营》

苏德战争前期,苏军伤亡惨重,成百万的战斗人员战死、被俘,面对前方将领的增兵请求,斯大林一度很恼火的回答:“我总不能从泥土捏出成千上万的士兵吧!”

但是,斯大林还是找到了一支数量庞大的“苏维埃灰尘”:劳改犯。

图:前苏联劳改犯

斯大林当政时期,从1929年到1953年,至少有1800万苏联人在劳改营里待过。他们当中有前政权残余分子、军人、农民、少数民族、外国人,而在苏德战争爆发的1941年,主要集中在西伯利亚、哈萨克斯坦劳改营的犯人有近200万之多,其中很多都是大清洗时期的苏军军官和家属。

图:前苏联**《惩戒营》剧照

苏德前苏联**《惩戒营》战争刚爆发的时候,苏军枪毙了一大批“最危险的犯人”,理由是怕他们成为敌人的帮凶,但很快,枪毙令停止了——因为犯人还有更多的价值。

图:前苏联**《惩戒营》剧照

1943年8月29日,斯大林颁布命令,允许劳改犯参军,他在命令中宣布:“在方面军中成立1—3个(视情况而定)惩戒营(每营800人),派中级和高级指挥员及相应的政工人员前去任职……在集团军中成立3—5个装备良好的阻截队(每个队大约为200人),把他们放在不坚定的师团后面很近的地方,责成他们把惊慌失措者和胆小鬼就地枪毙……在集团军内成立5—10个(视情况而定)惩戒连(每个连150—200人)……把他们放在集团军的困难地段,使他们有可能用鲜血赎回自己对祖国的罪行……此命令要在各步兵连、坦克连、炮兵连、大队、小队、司令部宣读。”

图:前苏联**《惩戒营》剧照

此后命令不断“宽松”,据苏联内务部统计,总计有130多万名劳改犯被送上前线,一般犯人去普通部队,重犯则去惩戒营。

斯大林下达过著名的第227号命令:后退就枪毙。战争中,作为“苏维埃的父亲”,他对于红军士兵都如此严厉,对于劳改犯,更没多少怜悯可言。

三、

苏联红军惩戒营,是一支担任最危险任务的敢死部队。

图:前苏联**《惩戒营》剧照

苏军忠实的执行了斯大林的命令,首先将惩戒营布置在作战部队中间,以便监视;其次将惩戒营主要执行侦察、侧翼穿插等高危任务,造成他们的伤亡率极高。仅在1944年,惩戒营就损失过半,是普通部队的数倍,当时苏军曾流行一句话:惩戒营的人活不过3个月。

图:前苏联**《惩戒营》剧照

第123惩戒营连长济亚·布尼亚托夫回忆道,在1945年初的奥得-维斯瓦战役中,第123惩戒营充当强渡维斯瓦河的先锋,他们没有任何炮火掩护。在德军机枪的无情扫射下,河滩上满是尸体。第二天中午,残余的惩戒营士兵终于占领了桥头堡,一名被俘的德国士兵心有余悸地说:“你们是靠尸体驮过维斯瓦河的。”这一战之后,123惩戒营的670名官兵只活下来47名。

到战争胜利为止,共有40多万人被送进这支特殊的敢死队,绝大多数都阵亡了,但他们用命赎回了“自己对祖国的罪行”,还保全了家人不再受到连累。

图:前苏联**《惩戒营》剧照

这样的犯人士兵是炮灰吗?是,也不是。当一个人的死,能为自己和家庭改变荣誉和命运时,面对机枪,你也会毫无畏惧。

为什么说秦朝兵马俑标志着中国古代冷兵器发展的伟大成就?拜托各位大神

1974年以来,我国考古工作者在陕西省临潼县骊山脚下对秦始皇陵兵马俑坑进行了发掘,取得了举世瞩目的成果。其中除大量栩栩如生的大型兵马俑外,还发现了一批极为珍贵的秦代兵器,它大致可分为青铜兵器、铠甲和战车三大类,从而为研究古代兵器的演进历程提供了可靠的实物资料。 青铜兵器中主要有剑、刀、矛、戈、戟、钺、殳、镞、弩机等。这些青铜兵器制作十分精良,尤其是剑、矛、镞等,在地下埋藏两千多年,仍完好无损,光亮如新,极为锋利。经光谱和化学分析,其主要成份是铜锡合金,也有微量的镍、镁、铝、锌、硅、锰、铊、钼 、钒、钴、铬、铌等元素,并能根据兵器不同的用途,相应地变化合金的配比。如铜镞中含铅的比例较大,铅性有毒,射入人体,可增强杀伤能力。 另外经对比研究,这些青铜兵器的形制比春秋战国有所发展,如铜剑的剑身增加了长度,以便于格斗击杀;弓箭的内侧缚有辅木,增强了弓臂的张力,提高了箭的射程;矛数量极多,说明这类武器已普遍得到运用。而且武器配备已根据实战需要加强了计划性。如在一号坑中,弩机、弓箭多安排在东边长廊和南北两边过洞内,说明军阵的前锋和侧翼所持兵器以远射武器为主;铜矛都出土在中间九个过洞内,这与《六韬》等史书和兵书中所说的“长弩在前,戈在后”,“弓弩为表,戟为里”,“材士强弩翼吾左右”等记载基本相符,显示了秦代军阵组织严密、武器长短相配,装备精良的阵容。 出土秦俑身上雕塑的各式铠甲,实际上是当时重要的防御武器。这些铠甲,从形制上看,可分成两类,一类是由整片皮革或其他材料制成的,上面镶嵌甲片,四周留有宽边;另一类是由甲片缀编而成的,每一类又可分成若干不同的形状。从数量上看,第一类比较少,大概是当时军队中指挥人员使用的防护装备;第二类才是当时秦军的主要防护装备,它们都由长方形甲片缀成,编缀极为讲究,其形制都是前长后短,披膊和身甲又与肩部缀编在一起。穿着时都是从头上往下套,铠甲下还垫着厚实的战袍,以免磨伤皮肤,并能在铠甲形制上区分车兵、骑兵、步兵三大兵种。 从上述结构看,秦代的铠甲已相当完善。春秋以前,护体装备主要是用皮甲;春秋以后,随着冶铁业发展,皮甲开始让位于铁铠,秦代已明显出现这一发展趋势。所以,至西汉晚期铁铠就完全取代皮甲,大大提高了作战中的防御能力。 出土战车的状况,以二号坑为例表明,战车在整个军阵面积中已占半数以上,说明秦代车兵仍然是作战的主力。秦代战车的形制,与西周到战国时期战车大同小异,都是单辕,辕前端横置车衡,衡上缚绳,用来驾辕马,车辕后端压置在轴上,其上置车箱。战车的平面接近横长方形,车门均在车箱后面。一般战车都是四马牵引,由御手一人、甲士二人组成。但是车兵士的武器配备,以前鲜为人知,而秦俑坑战车旁边发现有铜镞、铜剑、铜钺和矛类长兵器木柄,说明车兵常用的为射远武器、格斗武器和卫体武器。其中的铜镞很长,应当是弩机使用的。从军阵的排列得知,当时各个兵种中,车兵地位是举足轻重的,骑兵和步兵均配合车兵作战,这种情况恰好和山东临沂银雀山出土竹简本《孙膑兵法》的《八阵》篇所说“车骑与战者,分以为三,一在于右,一在于左,一在于后”相合。 总之,秦兵俑坑展示的兵器说明,当时不仅青铜兵器已发展到空前的高度,而且铁兵器的生产和使用已受到重视。从这个意义上说,秦代兵器的发展是古代冷兵器史上由青铜兵器向铁兵器转化过程中一个重要的转折时期。 (转自中国公众网)

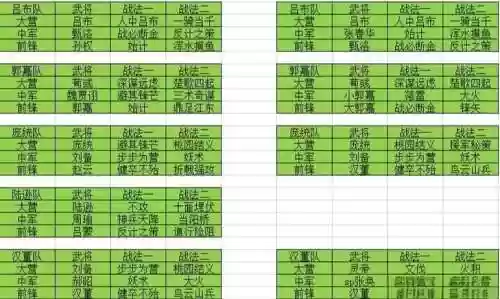

填一下这个表格

指鹿为马 (zhǐ lù wéi mǎ)

解释:指着鹿,故意说是马。比喻故意颠倒黑白,混淆是非。

出处:《史记·秦始皇本纪》:“赵高欲为乱,恐群臣不听,乃先设验,持鹿献于 二世,曰:‘马也。’二世笑曰:‘丞相误邪?谓鹿为马。’问左右。左右或言马,以阿顺赵高;或言鹿者。高因阴中诸言鹿者以法。后群臣皆畏高。

”

示例:东床已招佳婿,何似以羊易牛;西邻纵有责言,终难~。 ★明·冯梦龙《醒世恒言》卷七

近义词:混淆是非、颠倒黑白 、点石成金

反义词:是非分明

用法: 作谓语、宾语、定语;指故意颠倒黑白

字词解释

1乱:叛乱,此处指篡夺秦朝的政权。

2设验:设法试探。

3误邪:错了吧?邪:同“耶”,疑问助词。

4阴中:阴:暗中。中:中伤。

5二世:秦二世。

6左右:身边的人。

7阿(ē)顺:奉承顺从。

8法:刑法。[编辑本段]历史典故

秦二世时,丞相赵高野心勃勃,日夜盘算着要篡夺皇位。可朝中大臣有多少人能听他摆布,有多少人反对他,他心中没底。于是,他想了一个办法,准备试一试自己的威信,同时也可以摸清敢于反对他的人。

一天上朝时,赵高让人牵来一只鹿,满脸堆笑地对秦二世说:“陛下,我献给您一匹好马。”秦二世一看,心想:这哪里是马,这分明是一只鹿嘛!便笑着对赵高说:“丞相搞错了,这里是一只鹿,你怎么说是马呢?”赵高面不改色心不慌地说:“请陛下看清楚了,这的的确确是一匹千里好马。”秦二世又看了看那只鹿,将信将疑地说:“马的头上怎么会长角呢?”赵高一看时机到了,转过身,用手指着众大臣们,大声说:“陛下如果不信我的话,可以问问众位大臣。”

大臣们都被赵高的一派胡言搞得不知所措,私下里嘀咕:这个赵高搞什么名堂?是鹿是马这不是明摆着吗!当看到赵高脸上露出阴险的笑容,两只眼睛骨碌碌地轮流盯着每个人的时候,大臣们忽然明白了他的用意。

一些胆小又有正义感的人都低下头,不敢说话,因为说假话,对不起自己的良心,说真话又怕日后被赵高所害。有些正直的人,坚持认为是鹿而不是马。还有一些平时就紧跟赵高的奸佞之人立刻表示拥护赵高的说法,对皇上说,“这的确是一匹千里马!”

事后,赵高通过各种手段把那些不顺从自己的正直大臣纷纷治罪,甚至满门抄斩。

故事出自《史记·秦始皇本纪》。成语“指鹿为马”比喻故意颠倒是非,混淆黑白。

近义词:颠倒黑白

清代李渔《怜 香伴·拷婢》“你说的话虽不是指鹿为马,却也是以羊易牛。”[编辑本段]原文

三年,章邯等将其卒围巨鹿,楚上将军项羽将楚卒往救巨鹿。冬,赵高为丞相,竟案李斯杀之。夏,章邯等战数却,

二世使 人让邯,邯怒,使长史欣请事。赵高弗见,又弗信。欣恐,亡去,高使人捕追不及。欣见邯曰:"赵高用事于

中,将军有功亦诛,无功亦诛。"项羽急击秦军,虏王离,邯等遂以兵降诸侯。八月己亥,赵高欲为乱,恐群臣不听,

乃先设验,持鹿献于二世,曰:“马也。”二世笑曰:“丞相误邪?谓鹿为马。”问左右。左右或言马,以阿顺

赵高。或言鹿者,高因阴中诸言鹿者以法。后髃臣皆畏高。

译文

二世三年(前207),章邯等率兵包围了巨鹿,楚国上将军项羽率领楚兵前去援救巨鹿。冬天,赵高担任丞相,终于判决杀了李斯。夏天,章邯等作战多次败退,二世派人去谴责章邯,章邯害怕了,就派长史司马欣回京汇报情况,请求指示。赵高既不接见,也不信任。司马欣害怕了,赶紧逃离,赵高派人去追,没有追到。司马欣见到章邯说:“赵高在朝廷中掌权,将军您有功是被杀,无功也是被杀。”这时,项羽加紧进攻秦军,俘虏了王离,章邯等人就率兵投降了诸侯。八月己亥日,赵高想要谋反,恐怕群臣不听从他,就先设下计谋进行试验,带来一只鹿献给二世,说:“这是一匹马。”二世笑着说:“丞相错了,把鹿说成是马。”问左右大臣,左右大臣有的沉默,有的故意迎合赵高说是马,有的说是鹿,赵高就在暗中假借法律陷害那些说是鹿的人。以后,大臣们都开始畏惧赵高了。

课文版赵高欲为乱,恐群臣不听,乃先设验,持鹿献于二世,曰:“马也。”二世笑曰:“丞相误邪?谓鹿为马。”问左右。左右或默,或言马以阿顺赵高。或言鹿者,高因阴中诸言鹿者以法。后群臣皆畏高。

课文版译文赵高想作乱,恐怕群臣不听他的,于是他先做了一个实验,牵着一头鹿献给二世,说:“这是马。”二世笑着说:“丞相说错了吧?为何说鹿是马。”赵高问身边的人,身边的人有的沉默,有的说是马奉承顺从赵高,有的说是鹿。赵高于是就暗中用刑法陷害说鹿的人。此后大臣都怕赵高。[编辑本段]关联人物

·赵高

赵高弄权

胡亥做了皇帝后,赵高对胡亥说:“陛下要注意,诸公子和大臣们正在为沙丘之谋而蠢蠢欲动啊! ”二世一听, 马上紧张起来, 忙问赵高如何应付。赵高见时机已到,便煞有其事地说:“万全之策惟有‘换血’,铲除祸患。这样,陛下就可尽情享受人间乐趣了。”二世一听,乐得手舞足蹈。于是,一场“换血”大行动开始了。大批朝臣先后被杀,连二世的骨肉兄弟和同胞姐妹们都惨死在屠刀之下。最后连李斯都遭五刑腰斩,合家灭门。李斯一死,赵高便顶替他做了丞相,其族人、亲信都安插到了权要部门。赵高当了丞相后,成了秦朝的实际独裁者。渐渐地,他就想踢开二世自己做皇帝,但又担心群臣不顺从,于是就导演了一幕“指鹿为马”的闹剧。从此,群臣更加害怕赵高。

秦相李斯,楚国上蔡(今河南上蔡县)人,是秦代著名政治家。在我国历史上声名显赫,功绩卓著。公元前247 年,李斯来到秦国,当上了秦王政的侍卫,后任命为长史,又拜为客卿,协助秦王吞并六国,统一天下。秦朝建立以后,李斯升任丞相。他继续辅佐秦始皇,在巩固秦朝政权,维护国家统一,促进经济和文化的发展等方面屡建奇功。公元前210 年,秦始皇死后,李斯为保全自己的利益,附和赵高伪造遗诏,立少子胡亥为帝。赵高篡权后又施展阴谋,诬陷李斯“谋反”,将其腰斩于市,并夷灭三族。

·扶苏

扶苏(?~公元前210 年),秦始皇长子,是秦朝统治者中最具有政治远见的人物。他认为天下未定,百姓未安,反对实行“焚书坑儒”、“重法绳之臣”等政策,因而被秦始皇贬到上郡监蒙恬军。秦始皇死后,赵高等人害怕扶苏即位执政,便伪造诏书,指责扶苏在边疆和蒙恬屯兵期间,“为人不孝”、“士卒多耗,无尺寸之功”、“上书直言诽谤”,逼其自杀。[编辑本段]现实意义

顺从性是与独立性相对的一种意志品质,顺从性强的人容易不加分析地接受别人意见。缺乏主见、易受暗示或慑于权势、权威的情况下,常会表现出这种顺从现象。

赵高“指鹿为马”以考验群臣的这出戏就是应用了心理学上的顺从现象。秦二世虽然提出质疑,但毕竟年幼,还要听听群臣之见。而群臣当中,一些人回避矛盾、不吭声,这种保持沉默的态度无异于为虎作伥、助纣为虐,他们因此得以摆脱困境。不少人说是马来顺从赵高,这中间的确有人是为讨好赵高,阿谀逢迎,跟着他讲假话,但也少不了上面所说“顺从性强”的人。他们在思维和实施行为的过程中缺乏主见、易受暗示,因而不加分析和批判地接受别人的意见,人云亦云或是附和多数人的意见。这种“随大溜”的情况,心理学上称为“从众现象”,即服从多数人的意见。如此,一些人慑于权势而不表态,一些人阿谀奉承讲假话,又带动了一些顺从者及从众的人也跟着颠倒黑白。这样,赵高“指鹿为马”的谎言就占了上风。在当时的气氛下,顶着压力讲真话的人是要有点勇气的,而且事后都被“暗中治之以法”,吃了苦头。

顺从现象在人的催眠状态下表现得最明显,此时,医生往往利用病人无条件的顺从来消除其心理矛盾、纠正其错误观念,达到治疗目的。清醒状态下人还是需要多一些独立思考精神,少一些顺从心态,方为健康心理。

以秦始皇兵马俑为代表,赏析秦朝的泥塑艺术

◎秦兵马俑编辑本段 ( terra-cotta figures; soldier and horse figures)

兵马俑多用陶冶结合的方法制成,先用陶模作出初胎,再覆盖一层细泥进行加工刻划加彩,有的是先烧后接,有的是先接再烧。其实当年的兵马俑各个都有鲜艳和谐的彩绘。我们发掘过程中发现有的陶俑刚出土时局部还保留着鲜艳的颜色,出土后由于空气干燥,颜色就慢慢地脱落了。现在能看到的只是残留的彩绘痕迹。兵马俑的车兵、步兵、骑兵列成各种阵势。整体风格浑厚、健美、洗练。如果仔细观察,脸型、发型、体态、神韵均有差异:陶马有的双耳竖立,有的张嘴嘶鸣,有的闭嘴静立。所有这些秦始皇兵马俑都富有感染人的艺术魅力。

秦始皇兵马俑陪葬坑,是世界最大的地下军事博物馆。俑坑布局合理,结构奇特,在深5米左右的坑底,每隔3米架起一道东西向的承重墙,兵马俑排列在墙间空档的过洞中。秦陵内共有3个兵马俑坑,呈品字形排列。秦始皇一号俑坑,呈长方形,东西长230米,南北宽62米,深约5米,总面积14260平方米,四面有斜坡门道。俑坑中最多的是武士俑,身高1.7米左右,最高的1.9米。陶马高1.5米左右,身长2米左右,战车与实用车的大小一样。人、马车和军阵是通过写实手法的艺术再现。秦俑大部分手执青铜兵器,有弓、弩、箭镞、铍、矛、戈、殳、剑、弯刀和钺。青铜兵器因经过防锈处理,埋在地下两千多年,至今仍然光亮锋利如新,它们是当时的实战武器,身穿甲片细密的铠甲,胸前有彩线挽成的结穗。军吏头戴长冠,数量比武将多。秦俑的脸型、胖瘦、表情、眉毛、眼睛和年龄有差异。

统一六国之后实行全国征兵制,兵源来自全国各地,这恐怕是他们在脸型、表情、年龄上有差别的主要原因。工匠们用写实的艺术手法把它们表现得十分逼真,在这个庞大的秦俑群体中包容着许多显然不同的个体,使整个群体更显得活跃、真实、富有生气。纵观这千百个将士俑,其雕塑艺术成就完全达到了一种艺术美的高度。无论是千百个形神兼备的官兵形象,还是那一匹匹跃跃欲试的战马塑造都不是机械的模仿,而是着力显现它们“内在的生气、情感灵魂、风骨和精神”。绝大部分陶俑形象都充满了个性特征,显得逼真,自然而富有生气。俑坑发现种类齐全,数量空前的青铜兵器极大地丰富了秦兵器研究的领域,其中长铍,金钩等都是兵器考古史上的首次发现。兵器铸造的标准化工艺、兵器表面防腐处理技术的发现和研究填补了古代科技史研究的空白。而秦俑的设计者为了再现2000年前的秦军“奋击百万”气吞山河的磅礴气势,他们不仅仅在于追求单个陶俑的形体高大,而且是精心设计了一个由8000余件形体高大的俑群构成一组规模庞大的军阵体系。右侧为一个巨大的方阵,左前方为一个大型疏阵,左后方则是指挥部。那数千名手执兵器的武士,数百匹曳车的战马,一列列、一行行,构成规模宏伟、气势磅礴的阵容。有的头挽发髻,身穿战袍,足登短靴,手持弓弩,似为冲锋陷阵的锐士;有的免盔束发,身穿战袍,外披铠甲,手持弓弩,背负铜镞,似为机智善射的弓箭手;有的头戴软帽,穿袍着甲,足登方口浅履,手持长铍,似为短兵相接的甲士。

还有身穿胡服,外着铠甲,头带软帽,足登短靴,一手牵马一手提弓的骑士;有头带长冠,两臂前伸,双手握髻,技术熟练的御手;有头戴长冠,穿战袍,着长甲,手执无钩的下级指挥官;有头戴鶡冠,身着彩色鱼鳞甲,双手扶剑,气度非凡的将军。这栩栩如生的千百个官兵形象,尤其在神态、个性的刻画方面,显得逼真、自然,而富有生气。如将军俑的形象:身材魁梧,身着双重短褐,外披彩色鱼鳞甲,头带双卷尾长冠,昂首挺胸,巍然伫立,有非凡的神态和威严的魅力。一般战士的神态:有的嘴唇努起胡角反卷,内心似聚结着怒气;有的立眉圆眼,眉间的肌肉拧成疙瘩,似有超人的大勇;有的浓眉大眼,阔口厚唇,性格憨厚纯朴;有的舒眉秀 眼,头微低垂,性格文雅;有的侧目凝神,机警敏锐;有的昂首静思,有的低首若有所思,两者虽然得刻画一个“思”字,由于表现手法不同,前者给人的印象是气宇轩昂略带傲气,后者沉静文雅。秦俑表现的是古代军事题材,它既没有选择两方交战、将士厮杀的战争场面,也没有选择将士修整屯兵防守的场面。而是捕捉了将士披甲,直兵列阵地,严阵以待的临阵场面。尽管我在这个井然有序的静态军阵营,艺术家们在单个陶俑的雕塑上,还是力求“偶动与静之中”。使那一件件披甲之锐的武士俑昂眉张目,肃然伫立,神态坚定而勇敢,他们好似整装待发,又好似处于临战状态,还有那一件件驾车的御手俑,双臂前伸,紧握髻绳,目视前方,待命而发;那一匹匹曳车的陶马,两耳竖立,双目圆睁,张鼻嘶鸣,跃跃欲试;那一件件骑士俑,右手牵马,左手提弓,机警的立于马前,一旦令下,就将驰骋疆场。正是由这千百个充满生气、神态各异的陶俑构成整体静态的军阵地,达到了一种意想不到的艺术效果。“静极则生动,愈静则愈动”。惟有这种静态的军阵才能使人们感到军阵巨大威慑力的深浅莫测。这样恢宏的阵列,宏伟的构图,空前绝后,无与伦比。

秦始皇二号俑坑呈曲尺形,位于一号坑的东北侧和三号坑的东侧,东西长96米,南北宽为84米,总面积约为6000平方米。坑内建筑与一号坑相同,但布阵更为复杂,兵种更为齐全,是3个坑中最为壮观的军阵。它是由骑兵、战车和步兵(包括弩兵)组成的多兵种特殊部队。二号坑建有1.7万平方米的陈列大厅,是目前我国规模最大、功能最齐全的现代化遗址陈列厅。二号坑有陶俑陶马1300多件,战车80余辆,青铜兵器数万件,其中将军俑、鞍马俑、跪姿射俑为首次发现。二号坑东、西两端各有4个斜坡门道,北边有2个斜坡门道,俑坑坐西面东,正门在东边。坑内布局分为4个单元。 第一单元,位于俑坑东端,四周长廊有立式弩兵俑60个,阵心由八路面东的160个蹲跪式弩兵俑组成。弩兵采取阵中张阵的编列,立、跪起伏轮番射击,以弥弩张缓慢之虞。 第二个单元,位于俑坑的右侧,由64乘战车组成方阵(车系木质,仅留遗迹)。每列8乘,共有8列。车前驾有真马大小的陶马4匹。每车后一字排列兵俑3个,中为御手拉马辔,另两个分别立于车左和车右,手持长柄兵器。 第三单元,位于中部,由19辆战车,264个步兵俑和8个骑士俑组成长方形阵,共分3列。每匹马前立骑士俑一个,一手牵马缰,一手作拉弓状。每乘车后除三名车士外,还配有8~36个步兵俑。 第四单元,位于军阵左侧,108个骑士俑和180匹陶鞍马俑排成11列横队,组成长方形骑兵阵。其中第1、3列为战车6辆。每匹马前,立胡服骑士俑一个,右手牵马,左手拉弓。而俑坑内的108件骑兵俑是我国考古史上首次发现的数量众多的古代骑兵的形象资料。在服饰装束及高度等方面都是严格模拟古代骑兵的战时形象。与步兵、车兵俑显然不同。它头戴圆形小帽,帽子两侧带扣系在颌下,身着紧袖、交领右衽双襟掩于胸前的上衣,下穿紧口连裆长裤,足磴短靴,身披短而小的铠甲,肩上无披膊,手上无护手甲。衣服具有短小轻巧的特色,铠甲显得简单而灵活。骑兵俑特殊的装束也与骑兵的战术特点密切相关。

而铜车马的出土使世人耳目为之一新。其工艺之复杂,作之精巧,技艺之卓越无不令人惊叹。秦陵二铜车是一种带有篷盖的豪华车,车舆接近正方形,它宽78厘米,进深88厘米,其宽度仅比一号车长4厘米,可进深较之一号车长40厘米。二号车舆上罩着一块类似于龟盖状的篷盖。大篷盖不仅将车舆全部罩了起来,甚至连车舆前边的“驾驶室”也遮盖起来,形成封闭式的车舆。以便车主与“驾驶员”传递命令。二号铜车属于小轿车类型。车主既可以坐乘,也可以卧息。如果躺在这样宽敞、舒适、豪华的车舆内,完全可以享受到一种“软卧车”的舒服感。既使远行千里也可以消除长途颠簸的疲劳。二号车车内设备更富有特色。车舆内曝有彩绘精美的软垫。考古专家曾在车舆底部发现一块方形大铜板,其大小几乎与舆论舆论底尺寸相当,铜板表面彩绘着各种鲜艳的几何形图案花纹,下面四角和中部有8个3厘米高的铜支钉支撑。这块彩绘大铜板无疑就是古车上的“文茵”,类似于一种软垫制品。如果车中铺设双重文茵,一定更加平稳而舒适,其功能无异于现代的“软卧车”。可以说二号车属于我国最早的“软卧车”模型。考古专家经过仔细清理发现二号铜车马总共由3462个铸件组成,其中铜铸件1742件,金铸件737件,银铸件983件。总重量达1241公斤,其中金铸件3公斤多,银铸件,4公斤多。一号铜车马铸件的数量也不会相差太远。两乘车加起来不少于5000多个零部件,尤其令人拍手叫绝的是这里所有的零部件全部是铸造成型。而这5000多个零部件无论是大至2平方米以上的篷盖、伞盖及车舆、铜马、铜俑等,还是不足0.2平方米的小攸勒管都是一次铸造成型。就拿篷盖与伞盖的铸造来说,它不仅面积大,而且薄厚不一,厚的地方为0.4厘米,薄的地方仅有0.1厘米,再加上篷盖、伞盖,都有一定的弧度,这样难度大的篷盖、伞盖能一次性浇铸成功,不要说在2200年前的秦代,就是在科技发达、设备齐全的今天也并非易事。铜马和铜俑的铸造也令我们当代的工程师望尘莫及。我们发现8匹铜马、两个御官俑的铸造都达到了维妙维肖的程度,无论是整体造型,还是神态、性格、气质的刻划都可以与秦俑坑那雕塑最好的将军俑相媲美。铜马、铜俑铸造如此准,形神兼备实为罕见。比如铜马的笼头,它是由82节小金管和78节小银管连接起来,每节扁状金银管长仅0.8厘米,一节金管与一节银管以子母卯形式相连接,其精细和灵活程度较之现代的表链毫不逊色。经令人感到惊奇的是那马脖子下悬挂的缨络,这些缨络全是采用一根根细如发丝的铜丝制作的。专家们用放大镜反复观察,惊奇地发现铜丝表面无锻打痕迹,粗细均匀,表明很可能是用拔丝法制成。尤其是以铜丝组成的链环,是由铜丝两端对接焊成,对接面合缝严密。如此纤细的铜丝(0.5毫米)到底是用什么方法制作?采取什么样的工艺焊接?目前还是一个谜团。总之,铜车马的铸造工艺堪称古代青铜冶铸方面了不起的奇迹。试想当时没有车床,更没有现代化的冶铸设备,铸造出如此精美的金、银、铜大小规格不同的车马部件实在是一项伟大的创举。秦始皇兵马俑二号俑坑出土的总之,秦俑二号坑出土的弓箭手、轻车兵、骑兵俑等,首次为我们展示了2200年前的古代骑兵、轻车兵和弓箭手的形象资料,在古代军事史的研究方面有着极为重要的意义。

秦始皇三号俑坑位于一号兵马俑坑西端北侧,与二号兵马俑坑东西相对,南距一号坑25米,东距二号坑120米,面积约为520平方米,呈凹字形,门前有一乘战车,内有武士俑68个。从3号坑的布局看,似为总指挥部,统帅左、右、中三军。三号俑坑号的陶俑大部分没有头,陶马马头也同样残缺不全,甚至有的残破陶片坑内也不见踪影。由此不难看出,三号俑坑曾遭受过严重的人为破坏。三号俑坑对于古代军事史的研究有着特别重要的意义。春秋战国之前的战争,指挥将领往往要身先士卒,冲锋陷阵,所以他们常常要位于卒伍之前。春秋战国时期随着战争规模的增大,作战方式的变化,指挥者的位置开始移至中军。秦代战争将指挥部从中军中独立出来,这是军事战术发展的一大进步。指挥部独立出来研究制订严密的作战方案,更重要的是指挥将领的人身安全有了进一步的保证。这是古代军事战术发展成熟的重要标志。三号秦坑是世界考古史上发现时代最早的军事指挥部的形象资料。建筑结构,陶俑排列,兵器配备,出土文物都有一定的特色。它提供了研究古代指挥部形制、卜占及出战仪式,命将制度及依仗服的服饰、装备等问题的珍贵资料。

大凡参观过兵马俑的人们,对于少数陶俑脸部残留的彩绘或许还记忆犹新。其实当年的兵马俑各个都有鲜艳和谐的彩绘。陶俑的战袍上绘有朱红、桔红、白、粉绿、绿、紫等色。裤子绘有蓝、紫、粉紫、粉绿、朱红等色。甲片多为黑褐色,甲组和连甲带多为朱红。同时也有一部分甲组、连甲带绘成紫色。陶俑的颜面及手、脚面颜色均为粉红色,表现出肌肉的质感。特别是面部的彩绘尤为精彩,白眼角,黑眼珠,甚至连眼睛的瞳孔也彩绘的活灵活现。陶俑的发髻、胡须和眉毛均为黑色。整体色彩显得绚丽而和谐。同时陶俑的彩绘还注重色调的对比。从个体看,有的上着绿色长襦,下穿绿色短裤。再从整体来看,如探方20战车后的一排陶俑,第一个身着红袍第二个身着绿袍,第三个身着紫袍,第四个身着白袍。不同色彩的服饰形成了鲜明的对比。更加增强了艺术感染力。陶马也同样有鲜艳而和谐的彩绘。如探方20出土的一组陶马,其局部仍然保留着鲜艳的色彩。四匹马似为白蹄枣红马,但是在局部用色方面又有明显的区别。如马躯体部分为枣红色,前体腔及肚皮部位分绿色,生殖器则绘为黑色。马腿表面也是枣红色,内面异为粉绿色,蹄为白色。马前腿内侧的两个小夜眼(俗称)也绘为白色。马头部的颜色更是精心彩绘,两腮及眼睛以下部位为白色,鼻梁枣红色,鼻孔为粉红色,嘴唇下部亦为枣红色,舌胎则为粉红色,牙齿又绘为白色,马鬃、马尾均为黑色。总之,陶马的色彩既逼真又艳丽,使之静态中的陶马形象更为生动,更具有艺术魅力。

秦俑彩绘主要有红、绿、蓝、黄、紫、褐、白、黑八种颜色。如果再加上深浅浓淡不同的颜色,如朱红、粉红、枣红色、中黄、粉紫、粉绿等,其颜色就不下十几种了。化验表明这些颜色均为矿物质。红色由辰砂、铅丹、赭石制成。绿色为孔雀石,蓝色蔚蓝铜矿,紫色为铅丹与蓝铜矿合成,褐色为褐铁矿,白色为铅白和高岭土,黑色为无定形炭。这些矿物质都是中国传统绘画的主要颜料。秦俑运用了如此丰富的矿物颜料,表明2000多年前我国劳动人民已能大量生产和广泛使用这些颜料。这不仅在彩绘艺术史上,而且在世界科技史上都有着重要意义。秦俑彩绘技术也有许多独到之处。一般在彩绘之前对陶俑表面先进行处理。由于陶俑是没有釉的素陶,具有较多的毛细孔,表面不能滑润。而彩绘则要求毛细孔不易太多,也不能太少,表面不易太滑,也不能太涩。为了达到这一要求,陶俑在烧造之前表面似用极细的泥均匀涂抹,并加以压光,减少了毛孔,又提高了光洁度,同时在陶俑烧造之后,似进行了化学物理处理。从陶俑陶片断面观察,也证明了陶俑烧造之前表面曾用细泥涂抹,有的部位不只涂抹一次,陶俑表面还涂有一层薄薄的类似以胶质的物质,表面涂胶减少了陶俑两者紧密地粘接起来,使之彩绘不易脱落。彩绘技法则是根据不同部位采取不同的方法。一般陶俑的颜面、手、脚面部分先用一层赭石打底,再绘一层白色,再绘一层粉红色,尽量使色调与人体肤色接近。而袍、短裤、鞋等处的彩绘则是采取平涂一种颜色,只是在衣袖与袖口、甲片与连甲带之间运用不同的色调作对比,更显示出甲衣的质感。有些胡须、眼眉的处理,则是用黑色绘成一道道细细的毛发。总之,彩绘工序复杂,手法多样,着色讲究,充分显示了彩绘的层次和质感,使雕塑与彩绘达到相得益彰的艺术效果。其中有些彩绘技法为汉代所继承。陶俑、陶马彩绘严格模拟实物,但在色调的掌握上以暖色为主,很少使用冷色。红、蓝、绿等色调的使用,巧妙地表现出秦军威武。

兵马俑体现了我国古代人民的智慧,中国古代人民的智慧不可低估,而兵马俑更是全世界的一个奇迹,他让外国人赞叹,让中国人骄傲!

好了,今天关于“秦朝打仗阵容装备搭配表”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“秦朝打仗阵容装备搭配表”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。