据一些当年的群众回忆。在1952年,《南征北战》这部电影在全国上映,从城市到农村都掀起了观影热潮。这部影片被公认为那个年代观众的集体记忆。

这部电影以无比的真实感,再现了残酷的战争场景,让观众仿佛身临其境,体验到了真实的战火因此,很多观众在看电影的时候,都被惊心动魄的战争场面吓得心跳加速、肢体僵硬,甚至有孩童被吓哭。

《南征北战》以1947年解放战争中的华东战场为背景,讲述了华东野战军在敌强我弱的不利环境中,正确运用毛泽东思想扭转战局的故事。

该电影最初的灵感来源为一部名为《战线》的话剧。

话剧编剧沈西蒙本人亲自经历过华东战场的战斗,目睹了那些令人热血沸腾的战争情景,熟知战友们的生死离别。因此,他能够将这些真实的故事娓娓道来,使整个剧本更加生动逼真。

1951年,话剧《战线》在华东军区解放军艺术剧院首演后,收获了广泛的好评。三野文化部创作员沈默君看中了这个优秀剧本的电影改编潜力,随后找到原话剧导演顾宝璋合作,两人着手将其改编为电影剧本。

在改编的过程中,三野文化部副部长吴强将初步完成的剧本抄送给了当年指挥华东战役的陈毅元帅。这位文化部副部长在外出途中的一趟火车上,饶有兴致地一口气将剧本读完。

读完后,他对剧本表示了大加赞赏,深有感触地说这部影片再现了那段峥嵘岁月的艰苦卓绝。

《南征北战》这部电影的剧情源自一部名为《战线》的话剧剧本,编剧沈西蒙曾亲身经历过华东战场的残酷战火,见证了那些伟大的战争场景。

他与战友们经历了生死考验,建立了深厚的情谊因此,他对战争的细节和亲历者的经历有着深入的了解,能以生动真实、入木三分的手法将这些故事娓娓道来。

1951年,由华东军区解放军艺术剧院推出的话剧《战线》在首演后得到了观众的热烈好评。三野文化部的创作员沈默君当时看了这出优秀的话剧,瞬间就意识到了这个精彩剧本的电影改编潜力。

于是,他找到了这部话剧的导演顾宝璋,两人开始合作将其改编为电影剧本。

剧本初稿的撰写进展顺利,完成得十分迅速。三野文化部副部长吴强将这份初稿抄送给当时正负责华东战役指挥的陈毅元帅,希望能得到这位开国元勋的指点。

陈毅在外出火车途中,一气呵成地读完了整个剧本。读完后,他对这个描写华东战场的剧本赞不绝口,深有感触地表示这正是对当年那段艰苦卓绝岁月的真实再现。

陈毅元帅在读过剧本后,向沈默君表示,这部影片生动地描写了那个年代的艰辛斗争岁月,非常精彩。然而,他也提出了一些宝贵的修改意见。

比如,剧本的故事原本是从重庆谈判开始的。而陈毅建议将故事的开始改在了鲁南撤退的遭遇战,并在故事的最后设定了莱芜战役并取得胜利的结局,这样的情节设定会让故事更加简洁深刻。

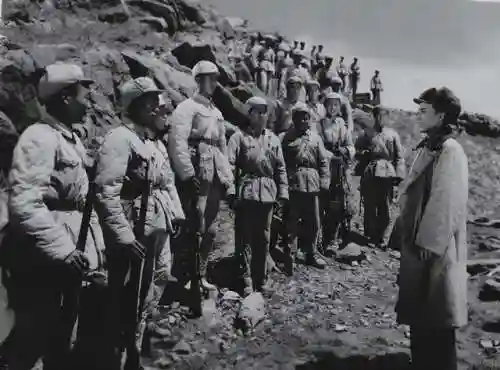

陈毅专程找到沈默君,就电影中的一些具体情节细节进行了深入交流。他明确表示,这部电影不应该过度渲染个人英雄主义,而应注重突出整个军队和人民的英勇无畏的精神。

因此,他特别要求将剧本中的所有“陈毅”替换为“首长”。

当沈默君询问他取得这一胜利的原因时,陈毅神态谦逊地解释道:“战争的胜利,并非我一人之功,我陈毅怎能独占英雄光环,贪天功劳为己有呢?这是全军同胞共同的功劳。

除了陈毅,当时率领华东军队的另一位大将粟裕也在剧组担任了历史顾问。粟裕对以少胜多的「莱芜战役」了解深入,为影片的战场再现提供了很大帮助。

他详细讲述了当年战役的许多细节。

有一场戏原本设计是要炸掉重要的弥河大桥,然而粟裕认为这是资源的浪费,因此建议改为炸毁损失较小的弥河大坝。最终,这个建议被采纳,电影画面也同样生动。

正是由于开国将帅们的直接参与和把关,《南征北战》这部影片自剧本阶段就获得了领导们的大力支持和肯定。

鉴于当时所有影视公司几乎都暂停了拍摄项目,《南征北战》成为了全国唯一一部真正投入制作的新片,因而得到了全国范围内的人力物力支持和保障。

这部电影由著名导演成荫执导,他曾凭借《钢铁战士》一片而名声大噪。为了追求最大的真实性,他坚持在外景地实地取景拍摄,而非使用布景。

最终,剧组决定在山东潍坊这个革命老区作为主要的外景拍摄地。因为这里风景优美,更为重要的是,由于曾经遭受过战火的蹂躏,当地至今仍然保留着许多战争遗迹,这与影片的内容非常契合。

除了导演的倾力付出,电影的另一个亮点便是全明星阵容。当时最顶级的演员如仲星火、孙道临、冯喆、张瑞芳等都在其中,可以说是名副其实的群星璀璨。

为了塑造出精彩的角色形象,无论演员是主角还是配角,都必须全身心投入,他们需要要么深入农村体验生活,要么进入军旅生活,以真正理解并把握他们扮演角色的生活习性。

比如已小有名气的冯喆,一到剧组就第一时间投入部队训练,每天都练习刺杀动作,即使在寒冬酷暑也要下水游泳,导致手脚上磨出一个个血淋淋的水泡。

尽管如此,他却毫无怨言,全神贯注地投入到训练中。

同样,尽管出演的是村长这一微不足道的角色,张瑞芳却在农村度过了整整一个月的时光,成功将自己塑造成一位朴实的农民形象。

大家对角色诠释的这种执着精神,使得这部影片中的人物形象更加生动鲜活。

另一方面,为了真实再现残酷的战争场面,剧组在拍摄时都采用了实弹实景的拍摄手法。成荫导演曾在拍摄一场战争戏时,被炸飞的钢珠击中小腿,当场狰狞的伤口见骨,鲜血直流。

每当回忆起这一情景,他仍然心有余悸。

为了拍摄一场关于国民党军队的戏分,需要一大批群演来扮演敌军角色。然而,在当时的历史背景之下,这些角色无疑会让人想起那些曾经的“敌军”。

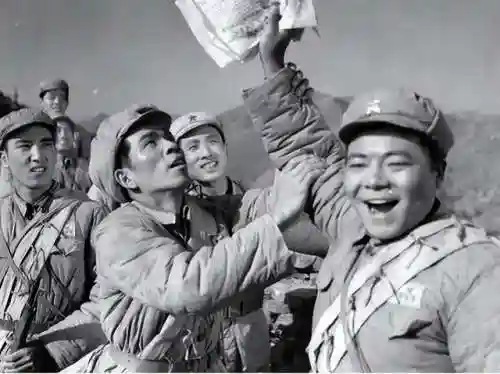

剧组最后找来一批从朝鲜战场荣归的志愿军老兵,并要求他们饰演国民党军人。最初,当这些经历过硝烟的老战士得知要扮演“敌人”时,他们内心感到不快,脸上写满了狐疑和不情愿。

有些人表现出一副愤怒的表情,似乎被人敲了竹杠,“我们为什么要去扮演那些家伙?”有人愤愤不平地说。还有人双手环抱,面色阴沉地摇头,态度坚决地拒绝了这个“荒唐”的要求。

看到老兵们的反应,剧组的工作人员及时上前解释和开导。他们表示,让他们扮演国民党,这是为了让观众看清国民党当年的暴行,使观众看透他们的真面目。

他们希望,只有通过再现这段历史,我们的下一代才能铭记历史、珍爱和平。

经过一番细致入微的讲解和清晰的解释,老兵们恍然大悟,纷纷同意并答应下来。曾经僵持不下的气氛终于有了转机。

然而,更让人啼笑皆非的是,当当地群众看到这些扮演国民党的演员时,他们误以为是真正的"敌人"再次出现。在一时的慌乱中,有些人拿起武器,有些人投掷石头。

这导致现场十分混乱最后,剧组的一名军事顾问出面解决了问题,这才解开了大家的误会。

《南征北战》1952年全国公映后,赢得了一片叫好声和观影热潮,成为了新中国早期观众心中的集体记忆。该影片生动地再现了硝烟弥漫的战争年代,导演和演员们的心血和汗水在银幕上得到了淋漓尽致的展现,给观众带来了强烈的震撼和共鸣。

这部影片吸引了许多当年的观众,预售宣传标语"请你们坚持最后5分钟"让人忐忑。影片开场,惊心动魄的战争场面立刻将人吸引进去,甚至连孩童都吓得啼哭不止。

正是因为有了这种代入感,观众才能真实地感受到战火纷飞年代的艰难和残酷,并对影片中那些超乎寻常的英勇壮举产生由衷的敬佩。

然而,20多年后的70年代,成荫重新拍摄了一部彩色加长版的《南征北战》。尽管新版的视觉效果更胜一筹,但由于时代背景已经不同,年轻观众可能无法真正理解和感受旧版中的战争年代。

旧版之所以让人难以忘怀,是因为它用最真实的方式展现了那个既残酷又悲壮的时代,让导演和演员的辛勤付出和汗水得以完美展现,观众能够以最朴实的方式感受到银幕上的震撼和永恒的记忆。